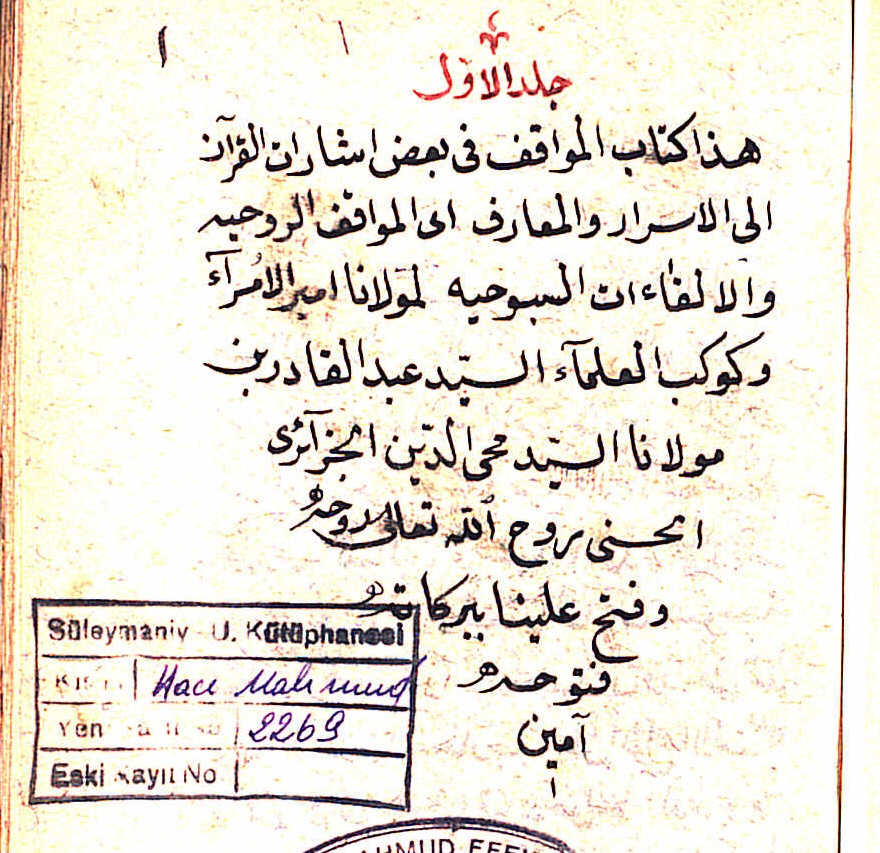

المواقف في بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمعارف

للأمير عبد القادر الحسني الجزائري

|

|

171. الموقف الواحد والسبعون بعد المائة

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾[القمر: 54/ 54].

التقوى جنس تحته أنواع وأصناف، والمتقون هنا هم الذين اتقوا حقيقة التقوى، فـ "ال" في المتقين للكمال، جعلوا وجوده تعالى ستراً لهم، مزّقو حجب الأكوان والأسماء والمراتب، إلى أن وصلوا إلى عين حقيقتهم، فكانوا متقين بها، وكانت لهم مجنّاً من دون كل متقى.

في جنّات، ستور غابوا من ورائها، فكان دونهم، وهي أستار الأكوان والأسماء، فهم العرائس المخدّرات، ضنائن الله من خلقه لا يراهم إلا َّمحرم من حيث ظواهرهم. وأما من حيث بواطنهم فلا يراهم إلاَّ الله، فإنهم لا يبدون من زينتهم، التي هي الخصوصيات الإلهية، و الكرامات العلمية العرفانية إلاَّ ما ظهر منها، وهم الذين دعاهم ربّهم إلى دخول جنّته، وهي ذاته، لسابق عنايته بقوله: ﴿ يَا أَيَّتُهَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ{27} ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً{28} فَادْخُلِي فِي عِبَادِي{29} وَادْخُلِي جَنَّتِي{30}﴾[الفجر: 89/ 27- 30].

و"نهر" سعة وإطلاق وفضاء لا حدّ ولا قيد ولا حصر، ما حدّدتهم حدود الأكوان، ولا قيّدته مقيود الأسماء والصفات، ولا حصرتهم المراتب، جاوز القضاء والقدر، فلم يكونوا تحت حكمه، بل القضاء والقدر تحت حكمهم.

(في مقعد صدق) الإضافة بيانية في المقعد الذي هو الصدق، بمعنى الحق الثابت، وهي كناية عن القرب الذي لا يتصوّر قرب بعده، كقوله زيد منّي مقعد القابلة. وكل قرب قبله فليس بمقعد صدق، أي ليس بمحل الحق الثابت، إذ يجوز الانتقال عنه؛ إلاَّ هذا، فإنه محل قعود وثبوت لا حركة منه، فإنه الغاية القصوى للطالبين، وهو الموطن الأعلى محل الحقائق، حيث لا موطن ولا محل، بل شيء و احد لا مغايرة ول ممايزة، فمن وصل إلى هذا فقد وصل مقعد الصدق.

﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ﴾[القمر: 54 / 55].

والعنديّة في حق هؤلاء المتقدمين مجاز، بل لهم العينية لا العنديّة آه آه.

|

ولو لا لجام الشرع قلتُ مالم يَقُلْ |

ولكن لجام الشرع أحكم حكمة | |

|

لذاك تراني حائِمَاً وَمُمَوهً |

|

بأية لفظة تناسب حكمتي |

ومن لم يصل إلى هذا الذي نقول عنه بنفسه، فمن المحال أن يوصله إليه غيره، فإن المخبر ولو بالغ في الإيضاح والبيان غاية ما يمكن لا يزيد السامع الجاهل رأساً إلاَّ حيرة وإبهاماً، لأن الألفاظ وضعت للمعاني المتواضع عليها بين المتكلّم والمخاطب، فيتكلّم المتكلّم بم في نفسه، فيعرفه مخاطبه، والمعاني ليست محصورة، بخلاف الألفاظ. فإنَّها محصورة متناهية في كل لغة، فإذا كان المعنى، ممّا لم يوضع له لفظ يدل عليه فيحتاج المتكلم في إفهام مخاطبه ما في نفسه إلى أن ينظر في الألفاظ المعروفة للمخاطب، ما يقارب أو يناسب بالمجاز أو الاستعارة أو الكناية أو نحو ذلك، فيعبر له به عن مراده، وربّم يكون المخاطب لا يلفت ذهنه إلى ذلك المعنى المراد المعّبر عنه بالمجاز ونحوه، أو يكون لذلك المعنى لفظ عند المتكلم يدل عليه، ولكن المخاطب لا علم له بذلك، فيكون مثل العربي مع العجمي، فيبقى ذلك المعنى كنزاً مطلسماً أو كنزاً ضاع مفتاحه، والباب مردوم، ولكن في الإخبار فوائد على كل حال. فلربما يكون السالك قارب الوصول إليه فيشم رائحته، بسبب ما وصله من الخبر، فيجد في الطلب. وربّما وصله فيتيقن أنه هو الذي كان سمع خبره، وربّما أفاد الإخبار السامع تشوقاً، فانبعثت همته، فإنَّ النفوس مجبولة على حبّ التشبه بأهل الكمال، فيما كان كمالاً عندها.

|

|