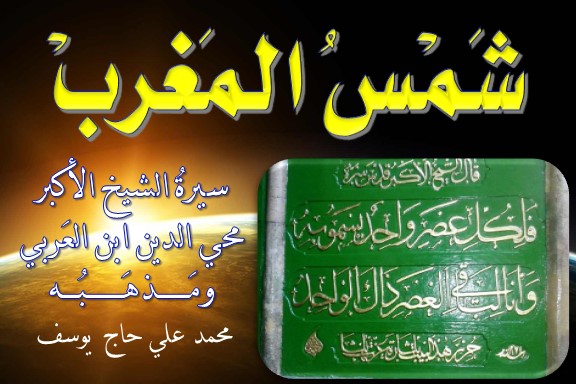

المكتبة الأكبرية: القرآن الكريم: سورة الأحزاب: [الآية 7]

|

|

|

| سورة الأحزاب | ||

|

|

تفسير الجلالين:

تفسير الشيخ محي الدين:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72)

[" إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ . . .» الآية ]

«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ، وأي أمانة أعظم من النيابة عن الحق في عباده ، فلا يصرفهم إلا بالحق ، فلا بد من الحضور الدائم ومن مراقبة التصريف «عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ» كان عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال بوحي يناسبها ، مثل قوله تعالى :

(وأوحى في كل سماء أمرها) «فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها» لأنها كانت عرضا لا أمرا ،

فلهذا أبت السماوات والأرض القبول ، لعلمها أنها تقع في الخطر ، فلا تدري ما يؤول إليها أمرها في ذلك ، وأبين أن يحملنها من أجل الذم الذي كان من اللّه لمن حملها ،

وهو أن اللّه وصف حاملها بالظلم والجهل ببنية المبالغة ، فإن حاملها ظلوم لنفسه ، جهول بقدر الأمانة «وَأَشْفَقْنَ مِنْها» أي خفن أن لا يقمن بحقها ، فاستبرأن لأنفسهن ،

فهل ترى إباية السماوات والأرض والجبال عن حمل الأمانة وإشفاقهن منها ، عن غير علم بقدر الأمانة وما يؤول إليه أمر من حملها فلم يحفظ حق اللّه فيها ؟ وعلمهم بالفرق بين العرض والأمر ،

فلما كان عرض تخيير احتاطوا لأنفسهم وطلبوا السلامة ، ولما أمرهم الحق تعالى بالإتيان فقال للسماوات والأرض (

ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) طاعة لأمر اللّه ، وحذرا أن يؤتى بهما على كره ،

أترى إباية من ذكر اللّه لجهلها ؟ لا واللّه ، بل الحمل للأمانة كان لمجرد الجهل من الحامل ،

وهل نعت اللّه بالجهل على المبالغة فيه والظلم لنفسه فيها لغيره إلا الحامل لها وهو الإنسان ، فعلمت الأرض ومن ذكر قدر الأمانة وأن حاملها على خطر ، فإنه ليس على يقين من اللّه أن يوفقه لأدائها إلى أهلها ، وعلمت مراد اللّه بالعرض أنه يريد ميزان العقل ، فكان عقل الأرض والجبال والسماء أوفر من عقل الإنسان ، حيث لم يدخلوا أنفسهم فيما لم يوجب اللّه عليهم ، فإن طلب حمل الأمانة كان عرضا لا أمرا ، وجعل بعض علماء الرسوم هذه الإباية والإشفاق حالا لا حقيقة ، وكذلك قوله عنهما (قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ) قول حال لا خطاب ،

وهذا كله ليس بصحيح ، ولا مراد في هذه الآيات ، بل الأمر على ظاهره كما ورد ، وهكذا يدركه أهل الكشف «وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ» عرضا أيضا لما وجد في نفسه من قوة الصورة التي خلق عليها ، لأنه لما خلق اللّه آدم على صورته أطلق عليه جميع أسمائه الحسنى ، وبقوتها حمل الأمانة المعروضة ، وما أعطته هذه الحقيقة أن يردها كما أبت السماوات والأرض والجبال حملها «إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا»

- الوجه الأول - «إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً» لو لم يحمله «جَهُولًا» لأن العلم باللّه عين الجهل به ، فالعجز عن درك الإدراك إدراك

-الوجه الثاني - «إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً» لنفسه حيث عرّض بنفسه إلى أمر عظيم إذا كان عارفا بقدر الأمانة ، وإذا لم يوفق لأدائها كان ظالما لنفسه ولغيره «جَهُولًا» وذلك لجهل الإنسان ذلك من نفسه وبقدر ما تحمل وحمل ، وإن كان عالما بقدرها فما هو عالم بما في علم اللّه فيه من التوفيق إلى أدائها ، بل هو جهول كما شهد اللّه فيه ، لأنه جهل هل يؤدي الأمانة إلى أهلها أم لا ؟ فكان قبول الإنسان الأمانة اختيارا لا جبرا ، فخان فيها لأنه وكل إلى نفسه وخذل ،

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : [ من طلب الإمارة وكل إليها ، ومن أعطيها من غير طلب بعث اللّه أو وكل اللّه به ملكا يسدده ]

فقال لنا تعالى لما حملنا الأمانة (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها) فما حملها أحد من خلق اللّه إلا الإنسان ،

ولا يخلو إما أن يحملها عرضا أو جبرا ، فإن حملها عرضا فقد خاطر بنفسه ،

وإن حملها جبرا فهو مؤد لها على كل حال ، ومن ذلك نعلم أن من العالم ما هو مجبور فيما كلّف حمله ، وهو المعبر عنه بفرائض الأعيان وفرائض الكفاية ، ما لم يقم به واحد فيسقط الفرض عن الباقي ،

ومن العالم ما لم يجبر في الحمل وإنما عرض عليه ، فإن قبله فما قبله إلا لجهله بقدر ما حمل من ذلك ، كالإنسان لما عرضت عليه الأمانة وحملها ، كان لذلك ظلوما لنفسه جهولا بقدرها ،

والسماوات والأرض والجبال لما عرضت عليهن أبين أن يحملنها وأشفقن منها ، لمعرفتهن بقدر ما حملوا ، فلم يظلموا أنفسهم ، فما وصف أحد من المخلوقات بظلمه لنفسه إلا الإنسان ، فكان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس في المنزلة ،

فإنهن كن أعلم بقدر الأمانة من الإنسان فبهذا كن أيضا أكبر من خلق الناس في المنزلة من العلم ، فإنهن ما وصفن بالجهل كما وصف الإنسان ، فإن اللّه لما عرض عليه الأمانة وقبلها كان بحكم الأصل ظلوما جهولا ، فإنه خوطب بحملها عرضا لا أمرا ، فإن حملها جبرا أعين عليها ،

فكان الإنسان ظلوما لنفسه جهولا ، يعني بقدر الأمانة ، فهي ثقيلة في المعنى وإن كانت خفيفة في التحمل ، فكانت السماوات والأرض والجبال في هذه المسألة أعلم من الإنسان ، ولم تكن في الحقيقة أعلم ، وإنما الإنسان لما كان مخلوقا على الصورة الإلهية ،

وكان مجموع العالم ، اغتر بنفسه وبما أعطاه اللّه من القوة بما ذكرناه ، فهان عليه حملها ، ثم إنه رأى الحق قد أهّله للخلافة من غير عرض عليه مقامها ، فتحقق أن الأهلية فيه موجودة ، ولم تقو السماوات على الانفراد ولا الأرض على الانفراد ولا الجبال على الانفراد قوة جمعية الإنسان ، فلهذا أبين أن يحملنها وأشفقن منها ،

وما علم الإنسان ما يطرأ عليه من العوارض في حملها ، فسمي بذلك العارض خائنا ، فإنه مجبول على الطمع والكسل ، وما قبلها إلا من كونه عجولا ، فلو فسح الحق له في الزمان حتى يفكر في نفسه ، وينظر في ذاته وفي عوارضه ، لبان له قدر ما عرض عليه ، فكان يأبى كما أبته السماء وغيرها ممن عرضت عليه ، ومن الأمانة التي حملها الإنسان الصفات الإلهية ،وهي على قسمين :

صفة إلهية تقتضي التنزيه، كالكبير والعلي ،

وصفة إلهية تقتضي التشبيه، كالمتكبر والمتعالي ،

وما وصف الحق به نفسه مما يتصف به العبد ، فمن جعل ذلك نزولا من الحق إلينا جعل الأصل للعبد ، ومن جعل ذلك للحق صفة إلهية لا تعقل نسبتها إليه لجهلنا به ، كان العبد في اتصافه بها يوصف بصفة ربانية في حال عبوديته ، فيكون جميع صفات العبد التي يقول فيها لا تقتضي التنزيه ، هي صفات الحق تعالى لا غيرها ، غير أنها لما تلبس بها العبد انطلق عليها لسان استحقاق للعبد ، والأمر على خلاف ذلك ، وهذا هو الذي يرتضيه المحققون ، وهو قريب إلى الأفهام إذا وقع الإنصاف ، وذلك أن العبد ما استنبطه ولا وصف الحق به ابتداء من نفسه ، وإنما الحق وصف بذلك نفسه على ما بلّغت رسله وما كشفه لأوليائه ، ونحن ما كنا نعلم هذه الصفات إلا لنا لا له بحكم الدليل العقلي ، فلما جاءت الشرائع بذلك ، وقد كان هو ولم نكن نحن ، علمنا أن هذه الصفات هي له بحكم الأصل ، ثم سرى حكمها فينا منه ، فهي له حقيقة وهي لنا مستعارة ، إذ كان ولا نحن ، فالإنسان ظلوم بما غصب من هذه الصفات من حيث جعلها لنفسه حقيقة ، جهول بمن هي له وبأنها غصب في يده ، فمن أراد أن يزول عنه وصف الظلم والجهالة فليرد الأمانة إلى أهلها ، والأمر المغصوب إلى صاحبه ، والأمر في ذلك هين جدا ، والعامة تظن أن ذلك صعب وليس كذلك .

------------

(72) الفتوحات ج 4 / 2209">2209">2209">185 - ج 2 / 21">58 - ج 4 / 2162">138 - ج 2 / 2">629 - ج 4 / 2316">292 ، 2209">2209">2209">185 - ج 3 / 490 ، 2 ، 333 - ج 4 / 2209">2209">2209">185 - ج 2 / 170 - ج 4 / 2209">2209">2209">185 - ج 3 / 2 - ج 2 / 282">519 - ج 3 / 2 - ج 4 / 2162">138 - ج 2 / 421 ، 20 ، 630 - ج 1 / 691تفسير ابن كثير:

يقول تعالى مخبرا عن أولي العزم الخمسة ، وبقية الأنبياء : أنه أخذ عليهم العهد والميثاق في إقامة دين الله ، وإبلاغ رسالته ، والتعاون والتناصر والاتفاق ، كما قال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) [ آل عمران : 81 ] فهذا العهد والميثاق أخذ عليهم بعد إرسالهم ، وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة ، وهم أولو العزم ، وهو من باب عطف الخاص على العام ، وقد صرح بذكرهم أيضا في هذه الآية ، وفي قوله : ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) [ الشورى : 13 ] ، فذكر الطرفين والوسط ، الفاتح والخاتم ، ومن بينهما على [ هذا ] الترتيب . فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها ، كما قال : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم [ وموسى وعيسى ابن مريم ] ) ، فبدأ في هذه الآية بالخاتم; لشرفه - صلوات الله [ وسلامه ] عليه - ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله [ وسلامه ] عليهم .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة الدمشقي ، حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا سعيد بن بشير ، حدثني قتادة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في قول الله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) الآية : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث ، [ فبدئ بي ] قبلهم " سعيد بن بشير فيه ضعف .

وقد رواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة مرسلا وهو أشبه ، ورواه بعضهم عن قتادة موقوفا ، والله أعلم .

وقال أبو بكر البزار : حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا أبو أحمد ، حدثنا حمزة الزيات ، حدثنا علي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : خيار ولد آدم خمسة : نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين . موقوف ، وحمزة فيه ضعف .

وقد قيل : إن المراد بهذا الميثاق الذي أخذ منهم حين أخرجوا في صورة الذر من صلب آدم ، كما قال أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية ، عن أبي بن كعب قال : ورفع أباهم آدم ، فنظر إليهم - يعني ذريته - وأن فيهم الغني والفقير ، وحسن الصورة ، ودون ذلك ، فقال : رب ، لو سويت بين عبادك ؟ فقال : إني أحببت أن أشكر . وأرى فيهم الأنبياء مثل السرج ، عليهم كالنور ، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة ، فهو الذي يقول الله تعالى : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح [ وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ] ) الآية . وهذا قول مجاهد أيضا .

وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ : العهد .

تفسير الطبري :

التفسير الميسّر:

تفسير السعدي

يخبر تعالى أنه أخذ من النبيين عمومًا، ومن أولي العزم -وهم، هؤلاء الخمسة المذكورون- خصوصًا، ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد، على القيام بدين اللّه والجهاد في سبيله، وأن هذا سبيل، قد مشى الأنبياء المتقدمون، حتى ختموا بسيدهم وأفضلهم، محمد صلى اللّه عليه وسلم، وأمر الناس بالاقتداء بهم.

تفسير البغوي

قوله - عز وجل - : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) على الوفاء بما حملوا وأن يصدق بعضهم بعضا ويبشر بعضهم ببعض . قال مقاتل : أخذ ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضا وينصحوا لقومهم ( ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ) خص هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولوا العزم من الرسل ، وقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالذكر لما :

أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي ، أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي ، أخبرني الحسين بن محمد الحديثي ، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ ، أخبرنا محمد بن محمد بن سليمان الساعدي ، أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال ، أخبرنا أبي ، أخبرنا سعيد - يعني ابن بشير - عن قتادة عن الحسن ، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث " .

قال قتادة : وذلك قول الله - عز وجل - : ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) فبدأ به - صلى الله عليه وسلم - قبلهم .

( وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) عهدا شديدا على الوفاء بما حملوا .

الإعراب:

(وَإِذْ) الواو حرف استئناف (إِذْ) ظرف زمان (أَخَذْنا) ماض وفاعله والجملة في محل جر بالإضافة (مِنَ النَّبِيِّينَ) متعلقان بالفعل (مِيثاقَهُمْ) مفعول به (وَمِنْكَ) معطوفان على ما قبلهما (وَمِنْ نُوحٍ) معطوفان على ما قبلهما (وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى) معطوف على ما قبله (ابْنِ) صفة عيسى (مَرْيَمَ) مضاف إليه (وَأَخَذْنا) معطوف على ما قبله (مِنْهُمْ) متعلقان بالفعل (مِيثاقاً) مفعول به (غَلِيظاً) صفة.